|

Geschichte der japanischen Motorradindustrie

Von der Reisschale zum

Mega-Star

Als bei uns in den

sechziger Jahren die ersten japanischen

Transistorradios auf den Markt

kamen, hatten sie zunächst den

Ruf eines billigen "Wegwerfproduktes".

Auch die ersten japanischen

Motorräder wurden in diese Schublade

gesteckt. Allerdings nicht

lange. Ende der Sechziger, Anfang der

Siebziger, stellten Honda,

Yamaha, Suzuki und Kawasaki mit

außergewöhnlichen Maschinen

den Motorradmarkt weltweit auf den Kopf.

Text: Winni Scheibe

Fotos: Werks-Archive, Scheibe

|

|

Japanische Wahrzeichen: Fuji-san mit

"Shinkansen" Schnellzug

(Foto: Werks-Archiv) |

|

Diskutieren Motorradfans

über japanische Bikes, sprechen sie meist von Honda, Yamaha, Suzuki und

Kawasaki. Diese Marken kennt eigentlich jeder. Unbekannt oder vergessen

sind dagegen die weit über hundert Firmen, die es nach dem Zweiten

Weltkrieg bis in die sechziger Jahre „im Land der aufgehenden

Sonne" gab. Sie hatten die für uns schier unaussprechlichen Namen

wie Asaki, Bridgestone, Cabton, Meihatsu, Marusho, Meguro, Misima,

Mikuni, Rikuo, Riruo, Nakajima, Mitsubishi, Kawanishi, Lilac, Fuji,

Toyo-Kogyo, Miyata, Murata, Meiwa, Tohatsu, Pointer und Gasuden, um hier

nur einige zu nennen.

Im Prinzip durfte es den

Leuten außerhalb Japans aber auch egal sein. Zu kaufen gab es die

Feuerstühle nicht, die Fachpresse berichtete mit keiner Zeile über

sie, und selbst Insider wussten kaum etwas vom fernöstlichen Markt. An

ein Exportgeschäft dachte man in Japan nämlich noch lange nicht.

Dabei konnte Nippons

Motorradindustrie auf eine lange Tradition zurückblicken. Bereits Anno

1908 bastelte ein gewisser Torao Yamaba (nicht zu verwechseln mit

Yamaha!) einen gewaltigen 500 ccm Einzylinder-Viertakt-Motor an ein

Fahrrad. Genau wie in der westlichen Welt beschäftigten sich um die

Jahrhundertwende auch in Japan einfallsreiche Handwerker, Techniker und

Konstrukteure mit der Herstellung von motorisierten Zweirädern. Es

waren stinkende und qualmende Vehikel, die allerdings mehr einem Fahrrad

als einem Motorrad ähnelten. Geschlossert wurde in winzigen

Werkstätten, von Großserienbau oder gar Massenproduktion konnte

überhaupt noch keine Rede sein. An dieser Situation sollte sich bis

Anfang der fünfziger Jahre auch nichts ändern.

|

|

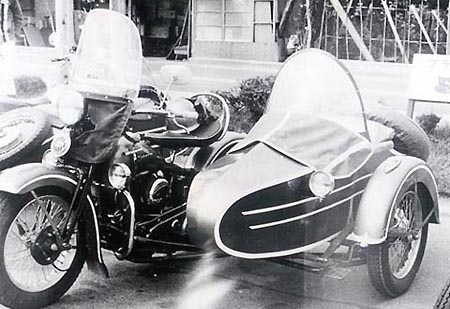

Rikuo-Gespann

(Foto:

Werks-Archiv)

|

|

Bis auf eine Ausnahme:

1912 orderte das japanische Kriegsministerium eine Harley-Davidson. Ein

folgenschwerer Kauf, wie sich bald herausstellen sollte. Der

amerikanische Hersteller witterte ein große Geschäft und vergab 1916

an den japanischen Unternehmer Nihon Yidosha einen Händlervertrag. In

den nächsten acht Jahren ließen sich die verkauften US-Bikes jedoch an

zwei Händen abzählen. Ein schlechtes Geschäft, und so entschloss sich

der Konzern aus Milwaukee/Wisconsin die Sache selbst zu organisieren.

HD-Exportmanager Alfred-Rich Child gründete 1924 eine

Werksniederlassung und baute innerhalb von nur 40 Tagen (!) ein

flächendeckendes Händlernetz auf. Zu den besten Kunden gehörten das

Militär und zahlreiche Behörden. Rund zehn Jahre lief der Handel

bombig. Anfang der dreißiger Jahre machte aber der rapide Kursverfall

des Yen die amerikanischen Maschinen um das Vierfache teurer, und sie

wurden schier unverkäuflich. Um jedoch weiterhin in den Genuss der

noblen US-Motorräder zu kommen, bemühten sich die Japaner um einen

Lizenzvertrag zum Nachbau der 750er V2-Maschinen. Harley-Davidson

willigte ein, machte allerdings zur Auflage, dass keines dieser Bikes

außerhalb des Inselreiches verkauft werden durfte. Mit amerikanischem

Know-how entstand 1934 in Shinagawa bei Tokio so das erste japanische

Motorradwerk mit dem Markennamen "Rikuo".

|

|

Schon ein Jahr später

rollten die brandneuen Rikuos, alias Harley-Davidson, vom Werksgelände.

Hauptabnehmer waren weiterhin die japanische Armee sowie etliche Staats-

und Provinzbehörden. Bis 1945 bezifferte sich der Produktionsausstoß

auf immerhin 18.000 (!) Einheiten. Die neue Firma genoss hohes Ansehen

und für viele der kleinen japanischen Motorradhersteller gehörte ein

Werksbesuch bei Rikuo zur „Pflichtlektion". Aber das nutzte

wenig. Die perfekten Harley-Kopien bestimmten das Maß der Dinge. Dank

Massenproduktion waren sie haltbar und zuverlässig. Keines der anderen

japanischen Motorräder kam an die Qualität und an die Exklusivität

der Rikuo heran.

|

Harley-Davidson "Made in

Japan" |

|

|

Privatleute, die sich

dagegen ein Bike aus den USA oder gar aus dem fernen Europa zulegen

wollten, mussten tief in die Tasche greifen. Denn die kaiserliche

Administration sah Motorfahrzeuge von den "Langnasen" im

Inselreich überhaupt nicht gern. Anfang der dreißiger Jahre beschloss

das Kabinett ein Gesetz, das den Zolltarif für Import-Motorräder

immerhin auf 700 Prozent (!) festsetzte.

|

|

(3 Fotos: Werks-Archiv)

|

|

Doch dann kam der Zweite

Weltkrieg, und die Japaner hatten plötzlich ganz andere Sorgen. Was im

Land an Motorrädern zu haben war, wurde für die Mobilisierung

konfisziert, landauf-landab werden die Firmen mit der Produktion von

Rüstungsgütern beauftragt.

|

|

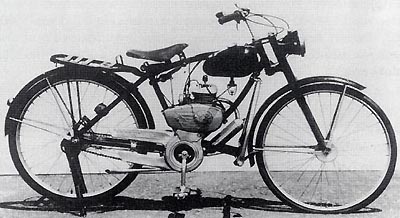

50er Honda von 1947

(Foto: Werks-Archiv) |

|

Nach Kriegsende lag Japan

- genau wie Deutschland - in Schutt und Asche. Der Wiederaufbau kam

ähnlich schnell in die Gänge, denn an allen Ecken und Enden wurden

dringend preisgünstige Transportfahrzeuge gebraucht. Zunächst waren es

kleine "Hinterhof-Werkstätten", die Fahrzeuge jeder Art

zusammenbastelten. Es wurde improvisiert, zusammengeschustert und

getrickst: ursprüngliche Motoren für Stromaggregate und Hilfsantriebe,

die in Militärfahrzeugen zum Einsatz kamen, wurden zu Mopedtriebwerken

umgemodelt. Als Rahmen dienten in den meisten Fällen "modifizierte"

Fahrradgestelle.

|

|

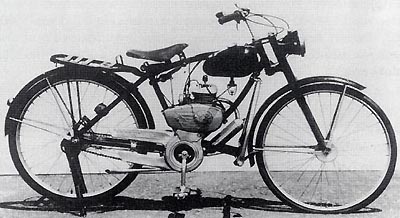

Fahrrad mit Hilfsmotor

(Foto:

Werks-Archiv)

|

|

Aber auch die

Großindustrie stieg ins Moped- und Motorradgeschäft ein. Nach dem

Diktat der alliierten Siegermächte durften diese Firmen nämlich keine

Flugzeuge mehr bauen, und so nutzte man die verbliebenen

Produktionsstätten für die Fertigung von Mopeds, Rollern und

Leichtmotorrädern.

|

|

Bei Rikuo baute man bald

wieder die Harley-Kopie, und Meguro ließ die Vorkriegs-500er aufleben.

Die zerstörte Industrie, so makaber es auch klingen mag, wurde Japans

wirtschaftliches Glück. Man investierte auf "Teufel komm

heraus", überall entstanden neue Fabriken. Die erforderlichen

Werkzeugmaschinen wurden großteils in den USA oder Europa gekauft. Und

so wunderte es nicht, dass es allein in der Moped- und Motorradbranche

bald weit über hundert Firmchen und Firmen gab.

|

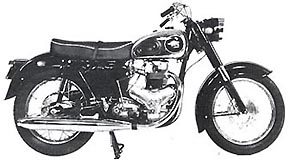

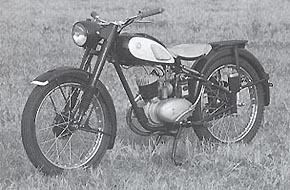

500er Meguro (fast wie eine BSA A7) |

|

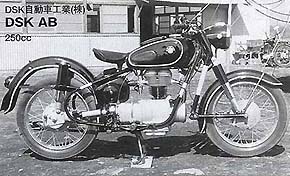

DSK 250 (fast wie eine 250er BMW) |

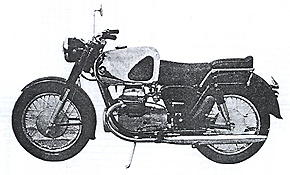

Lilac (fast wie eine Bergmeister) |

|

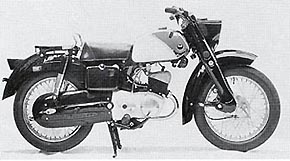

Meihatsu 125 von 1969 |

Suzuki Power Free 36 ccm von 1953

(5 Fotos: Werks-Archiv)

|

|

Zunächst galt es

allerdings, den eigenen Markt zu versorgen. Wer pünktlich zur Arbeit,

ins Büro oder zur Schule kommen wollte, musste nämlich mobil sein. Die

Infrastruktur war fast überall zerstört, dazu machten verstopfte

Straßen, Benzinknappheit und Geldmangel ein flottes Vorwärtskommen von

A nach B in vielen Fällen zur Tortur. Das einzig brauchbare und

erschwingliche motorisierte Fahrzeug war eben ein Fahrrad mit Hilfsmotor

oder ein preiswertes Leichtmotorrad.

Die Nachfrage nach diesen "Feuerstühlen" war gewaltig und der Traum vom eigenen Auto noch

meilenweit entfernt. Und so blieben Mopeds und Motorräder zunächst im

Land, denn bei dieser starken Inlandsnachfrage dachte noch niemand ans

Exportgeschäft. Bereits Mitte der fünfziger Jahre betrug die

Jahresproduktion über 200.000 Einheiten, Tendenz steigend.

|

|

DSK 500

(könnte auch BMW auf dem Tank stehen) |

Marusho 500 (oder doch eine BMW?) |

|

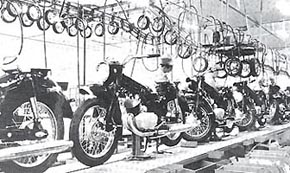

Motorradproduktion in den 50er Jahren

(4 Fotos: Werks-Archiv) |

Yamaha YA1 von 1955

(DKW RT 125 Nachbau)

|

|

An ein ausländisches

Motorrad war dagegen allerdings kaum zu denken. Damit die Bevölkerung

nämlich treu und brav Produkte "made in Japan" kaufte, hatte die

Regierung in Tokio, ähnlich wie bereits in den dreißiger Jahren, ein

Wirrwarr von Gesetzen, Verordnungen, Einfuhrzöllen und strengen

Devisenbestimmungen erlassen. Diese kaum überwindbaren Importbarrieren

waren zum Schutz für die eigene Wirtschaft verhängt worden. Allerdings

mit einer Ausnahme: Benötigte ein heimischer Hersteller für „Studienzwecke"

dieses oder jenes Modell, entwickelte der Behördenapparat urplötzlich

eine erstaunliche Aktivität. Nicht selten übernahm das jeweils

zuständige Ministerium sogar sämtliche Kosten für die Beschaffung des

Objektes. Beste Beispiele für diese "Kopien" sind die Meguro

500-Twin K1 "Stamina", als Vorbild diente die BSA A7; die Lilac,

hier stand die Victoria V 35 Bergmeister Pate; bei der Cabton 500

bediente man sich des Indian-Twins zum Abkupfern; Yamahas erster

Zweitakthüpfer YA1 war eine haargenaue Nachbildung der DKW RT 125 und die 500er Marusho war

im Prinzip eine japanische BMW R 51/3...

|

|

Aber längst nicht bei

allen Firmen wurde frech kopiert. Bridgestone, bereits Anfang der

fünfziger Jahre zehntgrößter Reifenhersteller der Welt, entwickelte

zum Beispiel 1958 ein modernes Leichtmotorrad mit 90 ccm

Einzylinder-Zweitakt-Drehschieber-Motor. Auch die späteren 250er und

350er Zweitakt-Twins wurden über Drehschieber gesteuert und hatten

bereits eine Getrenntschmierung.

|

|

|

Honda-san |

Yamaha-san |

Suzuki-san

(3 Fotos: Werks-Archiv) |

|

|

Der mit Abstand

erfolgreichste Mann in der japanischen Motorradindustrie sollte Soichiro

Honda werden. Schon Anfang der fünfziger Jahre unternahm der agile

Firmenboss Geschäftsreisen in die USA und nach Europa. Dort kaufte er

für rund eine Million US-Dollar die besten Werkzeugmaschinen, die auf

dem Markt zu haben waren. Bei diesen "Shoppingtouren" besuchte

Honda-san auch die großen Motorradwerke in den jeweiligen Ländern und

ließ sich bis ins kleinste Detail die technischen Finessen erklären.

Besonders beeindruckt war der clevere Unternehmer vom NSU-Werk in

Neckarsulm, dem NSU-Rennstall und den hochtourigen DOHC-Rennmotoren des

in dieser Zeit weltgrößten Zweiradproduzenten. Auch Soichiro Honda

ließ sich bei einigen seiner Modelle von NSU inspirieren. Hinter Honda

war Meguro zweitgrößter japanischer Motorradhersteller. Dieses Werk

produzierte bereits in den dreißiger Jahren robuste und zuverlässige

Motorräder.

Ende 1959 stellte Meguro

den neuen 500-Twin K1 "Stamina" - besagte BSA-Kopie - vor, es

war, abgesehen von der Rikuo, immerhin das erste eigene Big-Bike auf dem

japanischen Markt!

In den Fünfzigern gab es

im Nippon-Land fast an jeder Ecke eine Firma, die in oder für die

Motorradbranche tätig war. Viele Manufakturen bauten allerdings nur

Fahrgestelle. Den erforderlichen Motor und alle weiteren Teile bezog man

von Zulieferfirmen. Andere hatten sich auf die Fertigung von

Triebwerken, wiederum andere auf die Herstellung von Zubehör

spezialisiert. Das Geschäft brummte, Arbeit gab es ohne Ende. Doch so

schnell die vielen Motorradfirmen und Zubehörhersteller auf der

Bildfläche erschienen waren, so schnell waren sie auch wieder

verschwunden. Auch in Japan änderten sich mit wachsendem Wohlstand die

Ansprüche an den fahrbaren Untersatz. Motorräder waren nur solange

interessant, solange man sich eben noch kein Auto leisten konnte.

|

|

"Brenner für die Neuzeit"

|

|

Lediglich vier Marken

haben den Sprung in die Neuzeit geschafft: Honda, Yamaha, Suzuki und

Kawasaki. Ohne sie wäre allerdings der nächste weltweite

Nachkriegs-Zweiradboom auch kaum möglich gewesen. Nachdem die

Kundschaft im eigenen Land versorgt war, eroberte Nippon den

amerikanischen Markt, wenig später war Europa an der Reihe. Im

Vergleich zu den westlichen Maschinen waren die japanischen Bikes frech,

pfiffig, schrill, schnell und stark.

|

|

Meilenstein: Honda CB 750 Four von 1969

|

|

Yamaha R1

|

|

Suzuki GSX 1100 Katana

|

|

Kawasaki Z 1300 |

|

Längst

waren es keine "Brot-und-Butter-Motorräder",

sondern Maschinen

für den Fahrspaß, Sport und für die Freizeit.

|