|

Rickman-Story

"Asphalt-Bastard"

Die Rickman-Brothers

nannten sie "Street-Métisse".

Sie war aber alles andere als

ein räudiger Straßen-Köter.

Greyhound oder Café-Racer hätte viel

besser gepasst.

Schließlich hatte die "Métisse" ein

glänzendes Chassis,

war superleicht, blitzschnell und obendrein

weltweit

das erste Bike mit Scheibenbremsen.

Text: Winni Scheibe

Fotos: Rickman-Club, Scheibe |

|

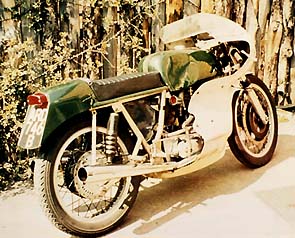

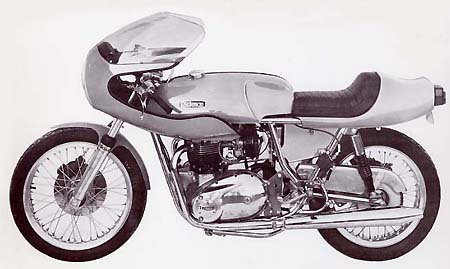

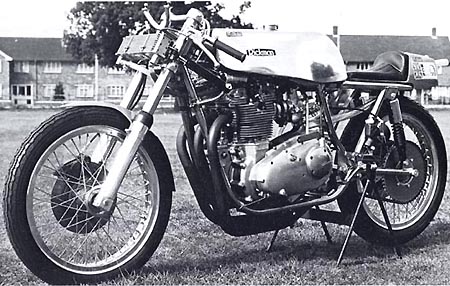

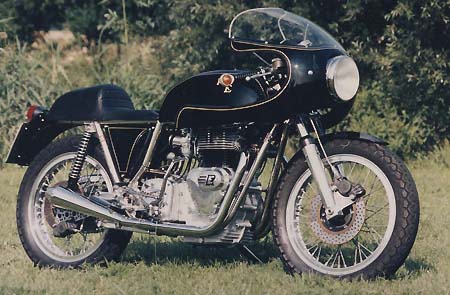

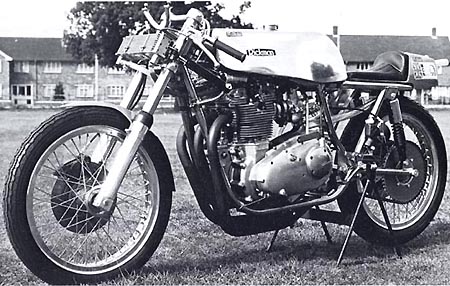

BSA-Métisse: Café-Racer von 1972

|

|

Mitte

der Sechziger ging's auf dem englischen Motorradmarkt noch richtig hoch

her. Schließlich baute man weltweit die stärksten, schnellsten und

meisten Maschinen. Und damit auch wirklich jeder erfuhr, was in der

nächsten Saison los war, gab es im Herbst die "Earls Court

Motorcycles Show" in London. Auch die Fachpresse mischte eifrig

mit. "Motorcycle News" drehte kräftig am Glücksrad und

verloste alljährlich eine Traum-Maschine. Mal war es eine BSA Lightning,

dann eine Norton Atlas oder eine Velocette Venom Thruxton. Für 1966

hatte sich "MCN"-Chefredakteur Peter Howdle etwas ganz

Besonderes ausgedacht. Dieses Mal spendierte man von der Edelschmiede

Rickman die erste "Street-Métisse". Einer von den zig-tausend

Messebesuchern war der junge Chemiestudent Peter Brewis. Genau wie fast

alle anderen blieb auch der 500er BSA-Fahrer wie angewurzelt vor dem

Rickman-Pavillon stehen. Die Street-Métisse zog wie ein starker Magnet

jeden in ihren Bann.

|

|

Auch

kein Wunder. Was da auf dem Podest stand, war keine

Nullachtfünfzehn-Serienmaschine, sondern ein hochkarätiges

Sportmotorrad. Aber auch das war noch untertrieben. Es war noch viel

mehr, nämlich eine zulassungsfähige Rennmaschine. Leicht, schnell und

stark, mit Stummellenker, langem Tank, Rennhöcker, hinten liegenden Fußrasten und schneeweißer Rennverkleidung. Wie direkt von der Piste

abgebogen, stand sie da. Kompromisslos, nur für eins gemacht: als erste

ins Ziel zu kommen. Und das hatte sie bereits bewiesen! Mit einer

Matchless-Métisse hatte Bill Ivy am 6. März 1966 das Straßenrennen in

Brands Hatch und wenig später auch den Lauf in Mallory Park gewonnen.

|

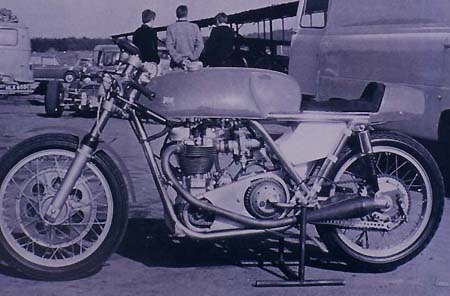

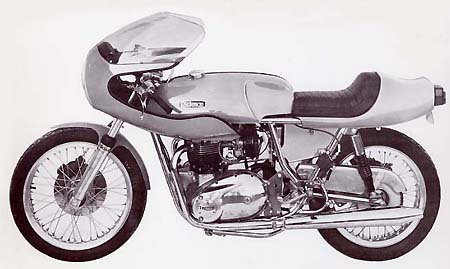

Erste Street-Métisse von Rickman

(Foto: Rickman-Club) |

|

Für

die "Zulassungsfähigkeit" ihrer Street-Métisse mussten Donald und Derek Rickman, in Fachkreisen nur "The Brothers"

genannt, allerdings einige Zugeständnisse eingehen. Anstatt des

Matchless G50-Rennmotors hatten sie das 47 PS starke 650er Triebwerk von

der Triumph Bonneville eingebaut. Weitere Maßnahmen für die

angestrebte "Alltagstauglichkeit" waren der hinter einer

Plexiglaskuppel in der Rennverkleidung untergebrachte Scheinwerfer, das

Rücklicht, ein kleiner Rückspiegel und der Seitenständer. Der Rest

jedoch war und blieb Racing pur.

|

|

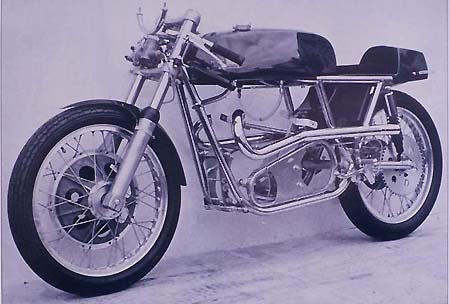

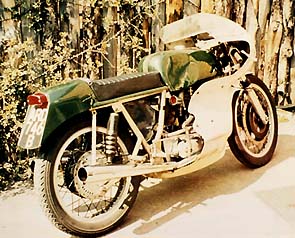

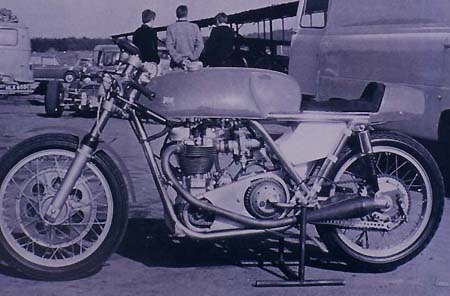

BSA-Métisse mit 750er Rocket3-Motor

|

|

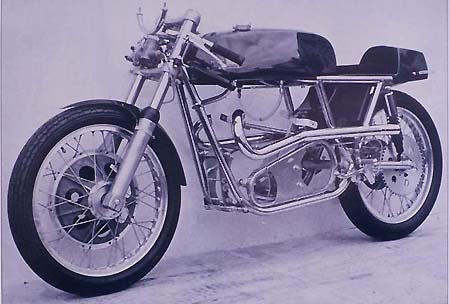

Da

war zunächst einmal das Chassis aus hochwertigem 531er Reynolds-Rohr mit

32 mm Außendurchmesser und 1,5 mm Wandstärke. Die Rahmenrohre waren

jedoch nicht miteinander verschweißt, sondern erstklassig mit einem

spezial Bronzelot hartverlötet. Allein die Lotnähte waren, für sich

betrachtet, ein Kunstwerk und damit sie richtig zur Geltung kamen, wurde

der Doppelrohrrahmen nach allen erforderlichen Vorarbeiten mit einer

Nickelschicht überzogen. Das war für die Oberfläche nicht nur ein

nützlicher Korrosionsschutz, sondern gab dem Bauteil auch eine ganz

edle Optik. Ein weiterer Leckerbissen war der Verzicht auf den separaten

Öltank für die Trockensumpfschmierung. Das Rohrgebilde hatten die

Rickman-Brüder so ausgelegt, dass es als Öltank genutzt werden konnte.

Durch diese Maßnahme sparte man nicht nur Raum und Gewicht für den

Öltank, sondern konnte die Rahmenrohroberfläche auch gleichzeitig für

die Ölkühlung nutzen.

|

|

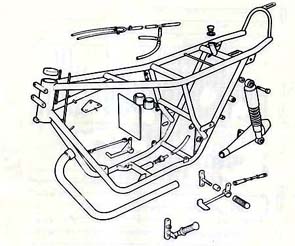

Edel-Rad: Vernickelter Doppelrohrrahmen

|

|

Die vernickelte

Hinterradschwinge verfügte ebenfalls über eine Besonderheiten: Das

Verstellprinzip für die Kettenspannung. Hierfür gab es zehn

auswechselbare Einstellscheiben mit um 0,8-mm-Abstand exzentrisch

gebohrten Löchern. Je nach Bedarf ließ sich hiermit die Schwingenachse

in den Langlöchern vom Rahmendreieck vor oder zurück fixieren. Mit

diesem Trick war gewährleistet, dass die Spur immer exakt fluchtete.

Für tadellose Vorderradführung sorgte die bei Rickman entwickelte und

gebaute hydraulisch gedämpfte Telegabel mit 41,3 mm

Standrohrdurchmesser. Die in Schrägrollenlagern gelagerte Gabel mit

Alu-Jochen und auf Hochglanz polierte Alu-Tauchrohre war aber nicht nur

extrem verdrehsteif, sonder auch dank der dünnwandigen Bauweise

superleicht. Konsequenter Leichtbau war ebenfalls bei Tank, Rennhöcker,

Rennverkleidung, Batteriekasten und vorderer Radabdeckung angesagt. |

(Foto: Archiv Rickman-Club)

|

|

Alle

Teile waren aus Glasfaser verstärktem Kunststoff, kurz GFK, gefertigt.

Doch damit nicht genug. Der eigentliche Clou waren die Stopper.

Erstmalig bei einer Straßenmaschine sorgten vorne und hinten je eine

hydraulisch betätigte Scheibenbremse für die Verzögerung. In

Zusammenarbeit mit Colin Lyster vom AP-Lockheed-Konzern war es den

Brothers gelungen, diese moderne Bremsanlage in ihrer Métisse

serienreif zu machen. Der Café-Racer war auf der Earls Court Show nicht

nur die Sensation schlechthin, es war eigentlich auch eine Weltpremiere.

Honda brachte ja erst drei Jahre später die CB750 Four mit der

Scheibenbremse am Vorderrad auf den Markt.

|

|

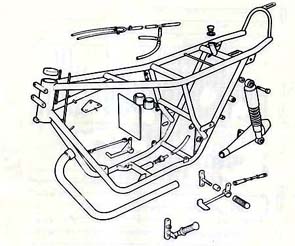

Rahmen-Kit: Métisse-Chassis

(Foto:

Archiv Rickman-Club)

|

|

Sensation 1966:

Métisse-Rahmen mit Scheibenbremse

|

Perfekt:

Exzenterscheiben zum Kette

spannen |

|

Und vor diesem

Supermotorrad stand nun Peter Brewis. Staunte und träumte davon, sich

irgendwann einmal so eine Métisse leisten zu können. Zum Glück

brauchte er nicht lange warten. Bereits zwei Tage später klingelte der

Postbote und übergab ihm ein Telegramm von Motorcycle News: Er hatte

die Métisse gewonnen! Doch bis er seinen Street-Racer tatsächlich in

Empfang nehmen konnte, musste er sich noch gut ein halbes Jahr gedulden.

Die Rickmans waren mit der Bremsleistung letztendlich doch noch nicht

zufrieden. Aus diesem Grund bauten sie anstelle der neuen

Scheibenbremsanlage lieber eine erprobte Fontana-Trommelbremse ins

Hinterrad ein. Die Scheibenbremse, mit 250 mm Durchmesser und

Zweikolben-Festsattel am Vorderrad, blieb dagegen erhalten.

Was nun folgte, wurde zur "Dauerbeziehung". Seit 30 Jahren besitzt Peter Brewis seine

Street-Métisse, trennen wollte und will er sich nicht von ihr. Auch

nicht, als er 1970 heiratete. Da schenkten ihm nämlich die Brothers

einen kurzen Tank und eine Doppelsitzbank...

|

|

Triumph-Métisse

650er T120 Bonneville-Motor

|

|

|

|

|

|

Bei uns erfuhren Mitte

1968 die Motorradfans erstmalig ausführlich von der Street-Métisse.

Cheftester Ernst "Klacks" Leverkus von "Das Motorrad"

durfte die Bonneville-Métisse vom Schweizer Triumph Importeur Otto von

Arx testen. Der rührige Eidgenosse aus Trimbach bei Olten hatte den

Renner für den eigenen Hausgebrauch aufgebaut. Entgegen dem möglichen

Lieferprogramm für das Rahmen-Kit, verzichtete Otto von Arx auf die

Rickman-Gabel, die Speichenräder mit Alu-Hochschulterfelgen und die

inzwischen verfügbare Scheibenbremse fürs Hinterrad. In seine Métisse

montierte er die original Triumph-Gabel sowie Triumph-Laufräder mit den

serienmäßigen Trommelbremsen. Das schmälerte das Fahrerlebnis jedoch

kaum. Klacks war überwältigt und hielt mit seiner Begeisterung für

den nur 143 kg schweren und über 180 km/h schnellen Straßenflitzer

kaum hinter dem Berg. Denn genau hierfür wäre die Métisse ja gemacht,

schrieb der "Motorrad-Papst" damals in seinem Bericht: " ...

etwas für kurvenreiche Gebirgsstraßen, etwas zum Herumtoben nur aus

Freude am schnellen Fahren..." Allerdings mit einer Einschränkung

füge er hinzu: "...so 100 und 150 km herum flitzen, dann Pause und

ausatmen - dann noch mal 100 km oder auch nur 50 mit Dampf und Spaß und

Hallo, mit ungeheurer Beschleunigung und bestechender Kurvenlage durchs

Land. Fertig für heute - aber bereichert durch ein besonderes

Erlebnis..." Soweit Klacks in Das Motorrad 13/1968.

Dieses Erlebnis war

jedoch nur ganz wenigen vergönnt. Wer bei uns von einer

Bonneville-Métisse träumte und eine wollte, musste rund 8.000 Mark

locker machen - fast das Doppelte, wie für ein britisches Big-Bike.

Auch gab es in Deutschland niemanden, der sich richtig um den Import

kümmerte. Über Detlev Louis hätte man zwar eine bekommen können,

doch der clevere Hanseat verlangte zunächst die Hälfte des Kaufpreises

als Anzahlung, die Lieferzeit hätte dann rund acht Wochen gedauert. Es

muss nicht extra erwähnt werden, dass die Métisse auch aus diesem

Grund in ihrer Exklusivität kaum noch zu überbieten war. Schließlich

gab es noch kein anderes Motorrad auf dem Markt, womit der Edelrenner zu

vergleichen war. Dabei war die Street-Métisse eigentlich nur ein "Abfallprodukt".

|

|

Berühmt geworden waren "The Brothers"

mit ihrer Cross-Métisse

|

|

(Foto: Archiv Rickman-Club)

|

|

In den fünfziger Jahren

zählte Donald "Don" Rickman zu den erfolgreichsten Moto

Crossern Englands. Doch das war ihm nicht genug. Gemeinsam mit seinem

Bruder Derek baute er sich eine eigene Wettbewerbsmaschine zusammen. Das

Schema war denkbar einfach, die besten Bauteile von verfügbaren

Maschinen sollten in einem Motorrad vereint werden. Und so entstand eine

Mixtur aus BSA Goldstar-Rahmen, frisierter 500er Triumph T 100

Zweizylinder-Motor und Norton Roadholder-Telegabel. Was die beiden sonst

noch so brauchten, wurde selbst gemacht. Tank, Radabdeckungen, und

Sitzbankunterbau entstanden aus superleichtem, glasfaserverstärktem

Kunststoff. Auch den Name für ihren Mischling wollten sie sich

natürlich selbst ausdenken. Bastard hätte zwar gut gepasst, doch diese

Bezeichnung klang ihnen viel zu negativ. Im französischen Wörterbuch

fanden sie für Mischling oder Bastard den Ausdruck "métisse".

Das war´s!

|

|

Moto Cross: 500er BSA-Métisse

(Foto:

Archiv Rickman-Club)

|

|

Die Kombination Don

Rickman und seine Eigenbau-Métisse wurden unschlagbar. Fünfzig erste

Plätze in Serie, einschließlich der GP-Siege 1959 in Belgien und 1960

in Frankreich bewiesen die Einmaligkeit des Renners. Erfolg verpflichtet

allerdings auch. Und so konnten sich die beiden Hobby-Konstrukteure bald

kaum noch vor Anfragen retten. Das halbe Fahrerlager wollte von der

siegreichen Métisse Replikas haben. Da sich aber kaum so viele einzelne

BSA-Rahmen, Triumph-Motoren und Norton-Gabeln für eine Kleinserie

auftreiben ließen, kamen die cleveren Brothers auf eine geniale Idee.

Sie beschlossen ein komplettes Fahrwerks-Kit zu bauen, welches

Antriebsaggregat letztendlich aber der Käufer einbauen wollte, sollte

jeder für sich selbst entscheiden. Und so entstand ein piekfeines

Doppelschleifen-Fahrgestell. Das Konzept, auch das gehörte zu ihrer

Idee, an einen der großen britischen Motorradhersteller zu verkaufen,

schlug allerdings vollkommen fehl. Weder BSA, noch Triumph, noch Norton

wollten sich von Privatleuten vorschreiben lassen, welches Motorrad sie

bauen sollten.

|

Für Don und Derek bedeutete das aber noch lange nicht

der Weltuntergang. Sie waren von ihrer Métisse so überzeugt, dass sie

schließlich die Fertigung selbst in die Hand nahmen. Und das mit

Erfolg. Ihr Métisse-Kit fand reißenden Absatz. Neben englischen

Einzylinder- und Zweizylinder-Motoren ließen sich in die Rahmen auch

Zweitakt-Triebwerke von Bultaco, Montesa und Zündapp einbauen. Die

Geländehüpfer gab es als reine Wettbewerbsfahrzeuge oder als

straßentaugliche Scrambler-Modelle. Ein ganz erheblicher Anteil der

Produktion ging in die USA. Zu den prominentesten Kunden zählten Clint

Eastwood und Steve McQueen. |

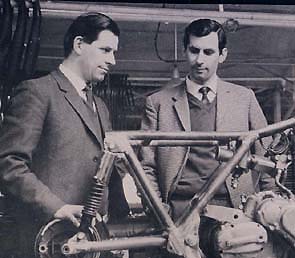

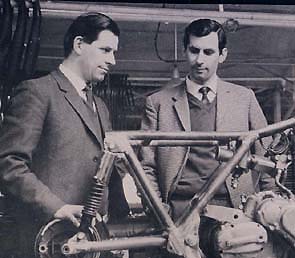

Don und Derek Rickman

(Foto: Archiv Rickman-Club) |

|

|

Off-Road: Triumph-Métisse

(Foto:

Archiv Rickman-Club)

|

|

Off-Road: Triumph-Métisse

(Foto:

Archiv Rickman-Club)

|

|

Im Laufe der Jahre

mauserte sich des Rickman-Familienunternehmen in New Milton zu einer

stattlichen Motorradfabrik. Zwischen 1970 und 1974 baute die

Edelschmiede über 12.000 Moto Crosser. In dieser Zeit war Rickman

Englands größter Motorradhersteller! Als Dank für die Leistung

bekamen sie 1974 den "Queen´s Award to Industry" verliehen, die

höchste Anerkennung, die eine britische Firma bekommen kann.

|

|

Racing-Bike: Triumph-Métisse

(Foto:

Archiv Rickman-Club)

|

|

Doch zurück in die

Sechziger. Was sich im knüppelharten Cross-Geschäft so gut bewährte,

war sich das Erfolgs-Duo sicher, müsste auch für den Straßenrennsport

was taugen. Und so entstand im Winterhalbjahr von 1965 auf 1966 die

Matchless-Métisse für Bill Ivy. Bei diesem Road-Racer und der

Street-Métisse, die Peter Brewis Ende 1966 auf der "Earls Court"

gewonnen hatte, sollte es natürlich nicht bleiben. Nach dem gleichen

Konzept wie für die Off-Roads, konstruierten und bauten die Rickmänner

die Road-Métisse. Gegenüber dem Gelände-Chassis war der

Straßenrahmen allerdings deutlich länger. Das hatte man deswegen

gemacht, um möglichst viele unterschiedliche Motortypen einbauen zu

können. Das Fahrwerks-Kit war somit ein perfektes Baukastensystem. Es

beinhaltete das hochglanzvernickelte Chassis mit dem 3,55 Liter

fassenden "oil-in-frame"-System, die Rickman-Gabel mit 41,3 mm

Standrohrdurchmesser, Stummellenker, Hinterradschwinge mit

Girling-Federbeinen, Fußrastenanlage samt Schalt- und Bremsgestänge,

18-Zoll-Speichenräder mit Aluminium- oder Magnesium-Naben,

Borrani-Hochschulterfelgen sowie für vorne und hinten je eine

Lockheed-Scheibenbremse. Des Weiteren befanden sich im Kit die

Einstellscheiben für die Kettenspannung sowie vordere Radabdeckung,

Tank, Batteriekasten, Sitzbank und Verkleidung aus GFK und natürlich

ein dickes Handbuch mit detaillierter Bauanleitung. Drei Farben standen

zur Auswahl: U.S.-Racing-Red, Racing-Blue oder British-Racing-Green.

Für die vorgesehenen Triebwerke, entweder von BSA, Triumph und Norton,

lagen die entsprechenden Motor-Halterungen bei, auch eine Auspuffanlage

für den jeweiligen Motortyp wurde mitgeliefert.

|

|

Rickman-Standard:

GFK-Verkleidung in British-Racing-Green und

polierter Alu-Tank

|

|

Eine wunderschöne Angelegenheit für die langen Wintermonate. Im

Prinzip konnte jeder, der etwas handwerkliches Geschick besaß, sich

sein eigenes Traum-Motorrad auf die Räder stellen. So etwas hatte es

bisher noch nicht gegeben und eröffnete ein fast unerschöpfliches

Betätigungsfeld für die Bastler-Szene. Dabei war es egal, ob es eine

Racing-Métisse oder ein Café-Racer werden sollte. Längst hielten sich

nicht alle "Heimwerker" an die von Rickman vorgegebene

Motorenauswahl. Bald tauchten Métisses mit Triebwerken von Matchless,

Velocette, AJS und Aermacchi auf. Später wurden sogar "Nickel-Bikes"

mit dem Motor von der Honda CB450 oder Yamaha XS650 gesichtet.

Unterstützt und natürlich gern gesehen wurde dieses Tun von den

Brothers. Geschäftsmännisch hatten sie die Szene schon seit einiger

Zeit als potentiellen Markt geortet. Es gab kleine und große Tanks aus

GFK oder Alu, Ein- und Zwei-Personen-Sitzbänke, Halb- und

Vollverkleidungen, Motor-Tuningteile, Auspuffanlagen und wer weiß, was

sonst noch alles. Die Métisse verkauften sie in der Regel aber nur als

Rahmen-Kit. Auf Kundenwunsch war es allerdings auch möglich, die

Street-Métisse als fertiges Motorrad in New Milton zu bestellen.

|

|

|

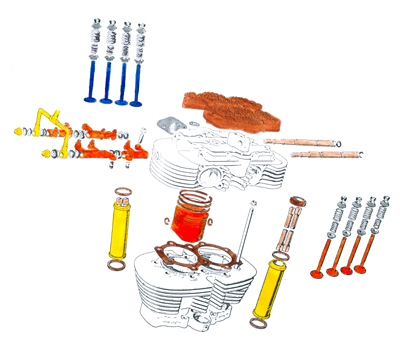

Vier-Ventil-Kopf für den

Bonneville-Motor

(Foto: Archiv Rickman-Club) |

|

|

Eine der beliebtesten

Kombinationen war die 650er Bonneville-Métisse. Speziell hierfür

entwickelten die Brothers mit dem genialen Motoren-Konstrukteur Harry

Weslake einen 700er Tuning-Kit. Der neue Alu-Zylinderblock mit 73 mm

dicken Kolben erhöhte den Hubraum auf exakt 688 ccm, die Verdichtung

betrug 11:1. Für englische Verhältnisse eine echte Sensation war der

Leichtmetallzylinderkopf mit vier Ventilen pro Brennraum. Die

Betätigung übernahmen gegabelte Kipphebel, die allerdings weiterhin

via Stößelstangen und den beiden untenliegenden Nockenwellen aktiviert

wurden. Trotzdem, das Werk konnte sich sehen lassen. Von ursprünglich

47 PS bei 6700/min stieg die Leistung auf beachtliche 65 PS bei

6800/min. Und da war noch lange nicht Schluss. Locker drehte der Motor

über 7000/min. Jedoch sehr zum Leidwesen der serienmäßigen

Triumph-Kurbelwelle. So bärenstark und quicklebendig der

Acht-Ventil-Motor auch war, wer den Spaß in einer Bonneville-Métisse

oder normalen Bonneville genießen wollte, durfte keine großartige

Lebensdauer erwarten. Das sprach sich rasch herum, und von den erhofften

einigen tausend Umrüstsätzen konnte Rickman weltweit gerade mal knapp

600 verkaufen.

|

|

Rickman-Prospektfoto

(Foto:

Archiv Rickman-Club)

|

| Eine Massenproduktion der

Street-Métisse gab es bei Rickman eigentlich nie. Das hatte natürlich

den Vorteil, dass man rasch und umgehend auf individuelle Kundenwünsche

reagieren konnte. Der hessische Kfz-Meister Friedel Münch hatte da so

einen. Für seinen getunten Horex-Imperator-Motor suchte er ein

attraktives Fahrgestell. Für die Brothers kein Problem. Entgegen des

üblichen "oil-in-frame"-Systems löteten sie einen "trockenen"

Rahmen zusammen. Da der Horex-Twin über eine Nasssumpfschmierung

verfügte, brauchte er ja kein separates Ölreservat. Auch eine

Scheibenbremse am Hinterrad erschien Friedel Münch zuviel des Guten.

Für die rund 50 PS starke Sportmaschine würde eine Trommelbremse

vollauf genügen, so sein Wunsch. |

Horex-Métisse:

Friedel Münch und Don Rickman

(Foto: Archiv Rickman-Club)

|

|

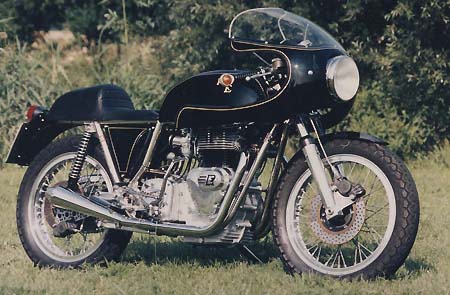

Rocket3-Métisse

|

|

Im März 1969 holte er persönlich die

bildschöne Horex-Métisse bei Rickman in New Milton ab. Außer diesem

Prototyp, er wurde in die USA verkauft, bestellte Friedel Münch noch

zwei weitere Rahmen-Kits. Diese beiden Bausätze gingen 1970 nach

Hannover, wo man die Horex-Triebwerke einbaute und anschließend mit den

englisch/deutschen Bastarden die Gegend unsicher machte. Allerdings nur

ein Jahr lang. Dann wanderten die Bad Homburger-Twins ins Regal, und man

hievte 750er Dreizylinder-BSA-Motoren ins Nickel-Chassis. Beide

Rocket-Métisse laufen noch heute in der niedersächsischen

Landeshauptstadt.

|

|

Für Friedel Münch war

der Kontakt zu den Rickman-Brüdern aber auch noch in einer anderen

Angelegenheit sehr nützlich. Der pfiffige Konstrukteur der legendären

Mammut war von der Rickman-Gabel so beeindruckt, dass er das edle

Bauteil in fast allen seiner Maschinen verwendete. |

Münch-Mammut mit Rickman-Gabel |

|

Enfield-Métisse "Sport"

(Foto:

Archiv Rickman-Club)

|

|

Ein interessanter Deal ergab sich Anfang 1970 mit "Elite Motors"

aus London. Der Motorradgrossist hatte eine größere Menge 750er

Interceptor-Motoren von Royal Enfield an Land gezogen, die nur darauf

warteten, in ein Fahrwerk implantiert zu werden. Für dieses Geschäft

fertigten die Brothers nach bewährtem Baumuster die benötigten

Chassis. Da der Interceptor-Twin aber eine Nasssumpfschmierung hatte,

konnten sich die Fahrwerksspezialsten das aufwendige "oil-in-frame"-System

sparen. Entgegen der üblichen Gepflogenheit, nur Rahmen-Kits zu

liefern, erfolgte die Komplettierung aller "Britain´s Most Exclusive

Superbikes", so der Werbeslogan für den damals 550 Pfund teuren

Sport-Brummer von Elite Motors, bei Rickman. Ebenfalls neu für die auf

Speed und Power eingeschworene Edelschmiede war die Zielrichtung der

Enfield-Métisse. Sie war kein fetziger Café-Racer, sondern ein

Sport-Tourer. Entsprechend fiel das Styling für die unverkleidete

Maschine aus: Hoher Tourenlenker, bauchiger Tank und

Zwei-Personen-Sitzbank. Klar, dass an dieses Motorrad keine hinten

liegenden Fußrasten gehörten. Aber wohin damit? Die

Auspuffkrümmer liefen haarscharf an den Rahmenrohren vorbei. Und so

entschied man sich für die gleiche Lösung, wie man es bereits bei der

Zwei-Personen-Bonneville-Métisse praktizierte, die Fußrastenhalterung

wurde einfach auf die Auspuffrohre geschweißt.

Die Fachpresse war geteilter Meinung über das neue Superbike.

Einerseits lobte man das gute Handling der nur 167 kg schweren Maschine,

schwärmte vom bulligen 52 PS starken Motor und der tadellosen

Scheibenbremsanlage. Anderseits ächzten die Tester über die

Sitzposition. Nur ein "motorradverrückter Schimpanse" könnte

damit Spaß haben. Typisch englischer Humor. Schließlich wusste jeder,

dass das Superbike für den US-Markt konzipiert war. Leider gab es im

gelobten Land aber nicht so viele Motorrad fahrende Schimpansen und so

brachte Elite Motors von April 1970 bis Januar 1972 lediglich nur 137

Enfield-Métisse an den Mann.

|

|

Münch-URS-Métisse

|

|

Abgesehen von diesen

Enfield-Métisse blieb Rickman seinen Ambitionen aber treu. Man baute

weiterhin hochwertige und erfolgreiche Racing-Chassis. Wollte man alle

Erfolge aufzählen, würde es ein Buch füllen. Drei Beispiele sollen

trotzdem erwähnt werden. Kel Carruthers wurde 1968 mit der

Aermacchi-Métisse in der 350er Klasse Vize-Weltmeister. Auch Helmut

Fath vertraute seinem 80 PS starken 500er

DOHC-Vierzylinder-URS-Rennmotor den Métisse-Rahmen an. Pilotiert wurden

die beiden URS-Métisse von den unvergessenen Zweiradhelden Ferdinand

Kaczor und Karl Hoppe. Der "fliegende Bürgermeister aus Diekholzen",

Karl Hoppe, vollbrachte 1969 beim Großen Preis von Deutschland in

Hockenheim eine Sensation. Hinter Giacomo Agostini auf der Werks-MV, platzierte

sich der Draufgänger auf dem zweiten Platz. Im gleichen Jahr

wurde Karl Hoppe in der 500er Klasse Deutscher Meister. Bei der TT 1969

auf der Isle of Man fuhr Alan Barnett auf der 500er Matchless-Métisse

mit über 100 Meilen pro Stunde Durchschnittsgeschwindigkeit die absolut

schnellste Runde.

|

|

Road-Racing: Triumph-Métisse für die

"Formel-750"

(Foto: Archiv Rickman-Club)

|

|

Den nächsten "Großauftrag"

bekam Rickman 1971 von "R.G.M.". Der rührige Motorradhändler

aus Luton/Bedfordshire wollte für die damals in England so

außerordentlich populäre "Formel-750" eine konkurrenzfähige

Rennmaschine anbieten. Als Antriebseinheit sollte das neue 750er

Dreizylinder-Triebwerk von der Triumph T150 Trident dienen. Gegenüber

den bisher gebauten Métisse-Rahmen brauchten die Brothers das Chassis

für den Triple nur im unteren Bereich etwas breiter zu machen.

Ansonsten passte der Drilling anstandslos ins Rohrgeflecht, das

natürlich das Rickmantypische "oil-in-frame"-System hatte. Von

Haus aus leistete der Trident-Motor 60 PS, nach diversen

R.G.M.-Tuningarbeiten, kletterte die Power bis auf 80 PS. Genügend

Horsepower um die nur 175 kg schwere Trident-Métisse auf über 230

Sachen zu beschleunigen.

|

|

Café-Racer

Triumph-Métisse mit 750er T150-Motor

|

|

BSA-Métisse mit 750er Rocket3-Motor

|

|

Nun war es nur noch eine Frage der Zeit, bis es

von dieser Racing-Métisse auch eine Street-Métisse geben würde. Das

Schema war ja geläufig: Scheinwerfer, Rücklicht und Seitenständer

dran, und ab ging's auf die Gass. Zwei dieser "R.G.M."

Street-Métisse kamen um 1974 nach Deutschland. Pro Maschine waren für den

Spaß 17.500 Mark fällig. Im Vergleich hierzu kostete damals die Münch

TTS 1200 "Mammut" knapp 13.000 DM, die dicke Harley und die MV Agusta 750S standen mit je

14.000 DM in der Liste. Exklusivität hatte eben ihren Preis. In der

Métisse-Baureihe gilt die R.G.M. Trident-Métisse als die Krönung. Nur

30 dieser Formel-750 Fahrwerke wurden überhaupt gefertigt. Heute gilt eine

Trident-Métisse als kostbares Sammlerobjekt. Noch seltener ist eine

BSA-Métisse mit dem baugleichen BSA Rocket-3 Motor.

|

|

CR-Baureihe

Rickman-Honda mit CB750 Four-Motor

(Foto: Archiv Rickman-Club)

|

|

Als Mitte der siebziger

Jahre Triumph, inzwischen letzte englische Motorradfabrik, die Tore für

immer schloss, wurde auch die Produktion der Métisse-Rahmen

eingestellt. Von 1976 bis 1982 fertigten die Gebrüder Rickman dann die

"CR" (Competition-Replica) Fahrwerke für die

Vierzylinder-Motoren von Kawasaki und Honda. Doch das ist eine andere

Geschichte.

|

|

Jahrestreffen der "Rickmänner"

(Foto: Archiv Rickman-Club)

|

|

Heute haben sich "The

Brothers" vollkommen aus dem Motorradgeschäft zurückgezogen, den

Mythos-"Métisse" pflegen die Marken-Clubs. Bei uns ist es der

Rickman-Owners-Club, Herbert Streithoff. Und einmal im Jahr treffen sich die Bastarde, dann heult die

Meute, man gibt mit den auf Hochglanz polierten Nickel-Fahrwerken an und

schwört darauf, dass auch im Rahmen nichts rostet. Schließlich

dümpeln im Chassis rund 3,5 Liter kostbare Schmierflüssigkeit.

.

|