|

Historie der

Solo-URS

Nach den ersten

Erfolgen mit der Solo-URS dauerte es dann

auch nicht mehr lange,

bis Fachleute und Experten von einem

neuen Zeitalter in der

500er GP-Klasse sprachen. Der URS-Motor,

mit dem Helmut Fath

bereits 1968 Gespann-Weltmeister geworden

war, hatte sichtlich das

Potenzial, um die übermächtige MV Agusta

schlagen zu können.

In der Szene wurde diskutiert und spekuliert,

die Königsklasse war

endlich wieder spannend geworden.

Text: Winni

Scheibe

Fotos: Scheibe, Archiv-Fath, Archiv-Münch, Archiv-Smetana

|

|

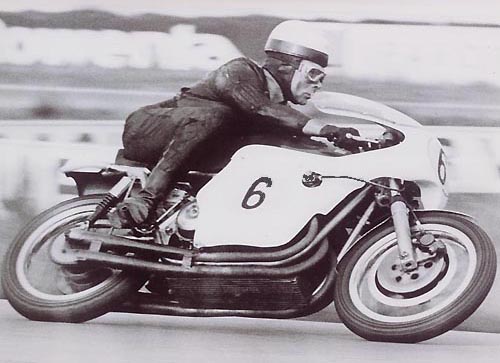

Haudegen Karl Hoppe auf der

URS-Métisse

(Foto: Archiv-Münch) |

|

Als das Team um Ex-Weltmeister Helmut Fath Mitte 1961

beschloss, einen eigenen Rennmotor zu bauen, lautete das

erklärte Ziel die Gespannweltmeisterschaft zurückzuerobern.

Maßgeblich beteiligt an der Herstellung des URS-Triebwerkes war

Paul Smetana. Um das Triebwerk vorab im Rennbetrieb zu erproben,

aber auch als "kleines Dankeschön" für die

aufopfernde Mitarbeit von Paul Smetana wurde ein URS-Motor in

ein abgeändertes BMW-Fahrwerk gebaut. Hobby-Rennfahrer Paul

Smetana setzte die Solo-URS erstmals im Herbst 1964 auf dem

Nürburgring ein. Plagte das Team zu Anfang noch

Kinderkrankheiten, die zu Ausfällen führten, konnte Paul

Smetana später bei einem Rennen auf der Avus in Berlin nicht

nur gewinnen, sondern er fuhr auch noch die schnellste

Rennrundenzeit.

|

|

(Foto: Archiv-Kuhn) |

(Foto: Archiv-Kuhn)

|

Herbst 1964 auf dem Nürburgring:

Paul Smetana auf der Solo-URS

(Foto: Archiv-Smetana) |

Gespann-Ausstellung 1997 in

Hockenheim:

Rennfan Paul Smetana |

|

Inzwischen war auch der englische Rahmenhersteller Colin Seeley

auf den erfolgreichen URS-Motor aufmerksam geworden. Er baute um das

Einspritz-Triebwerk ein wunderschönes Chassis und setzte 1967

den bekannten englischen GP-Fahrer John Blanchard auf die

Seeley-URS. Trotz einiger Achtungserfolge kam es zwischen Seeley

und Fath jedoch zu Meinungsverschiedenheiten und so schnell die

Zusammenarbeit begonnen hatte, war sie auch wieder beendet.

|

|

|

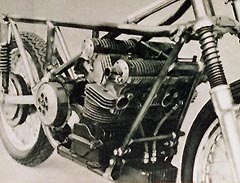

Helmut Fath hatte derweil das Potenzial der Solo-URS erkannt und

bestellte bei Rickman zwei Métisse-Fahrgestelle. Der

Doppelrohr-Rahmen aus nahtlos gezogenem 32 mm starken

Reynoldrohr war nicht wie sonst üblich verschweißt, sondern

hartgelötet. Beachtenswert war die stabile Rickman-Gabel mit

41,3 mm Standrohrdurchmesser sowie vorn und hinten je eine

Lockheed-Scheibenbremse. Als Fahrer wurde für die Saison 1969

zunächst Karl Hoppe und später auch noch Ferdinand Kaczor

ausgewählt. Neben dem zweiten Platz bei GP-Rennen in Hockenheim

wurde Karl Hoppe 1969 mit der Solo-URS Deutscher Meister in der

500er Kasse.

|

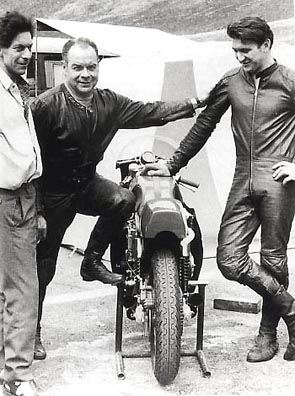

GP-Salzburg:

Meister Fath mit den URS-Solo-Piloten

Karl Hoppe und Ferdi Kaczor

|

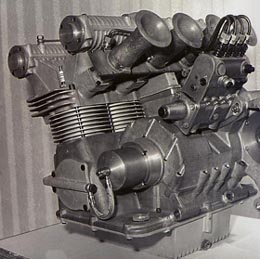

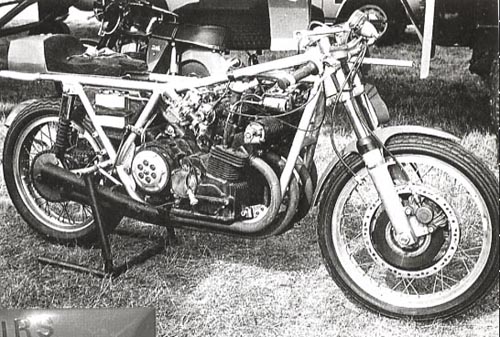

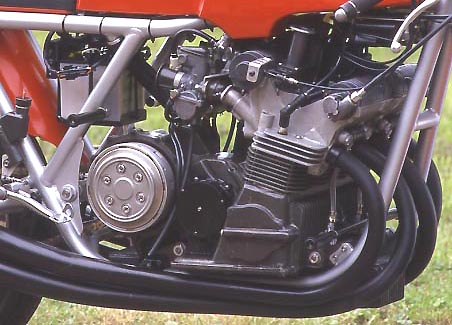

500er URS-Vergaser-Motor im

Métisse-Rahmen

(5 Fotos: Archiv-Fath) |

|

Gespannweltmeister

Helmut Fath, der 1969 seinen WM-Titel verteidigen wollte, musste

nach einem Unfall bei einem Internationalen Rennen in Finnland

diese Hoffnung begraben, er wurde nur Vize-Weltmeister. Weitaus

folgenschwerer aber war der Verkauf seines URS-Rennstalles samt

aller Fertigungsvorrichtungen für den URS-Motor an George Bell,

den neuen Chef der Firma Münch. Bell wollte mit dem

Rennengagement der Solo-URS und dem URS-Gespann weltweit für

die Münch Mammut Reklame machen und somit den Absatz des

Überbikes steigern. Die beiden URS-Mètisse wurden von

Ferdinand Kaczor mit einer verstärkten Hinterradschwinge sowie

modifizierter Telegabel mit zwei Scheibenbremsen verbessert. Die

Motoren für den Solobetrieb und Gespanneinsatz erhielten ab der

Münch-Ära anstelle der Einspritzanlage japanische Keihin-Rennvergaser. Das Team beteiligte sich in der

Deutschen Meisterschaft, bei internationalen Rennen und in der

Weltmeisterschaft unter dem Logo "Münch-URS".

|

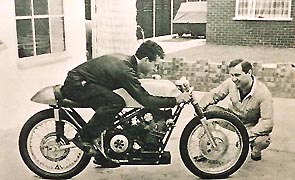

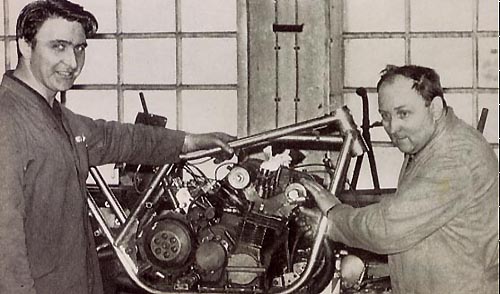

Münch-Werk 1970: Ferdi Kaczor

und Friedel Münch

(Foto: Archiv-Münch) |

|

Als

Renn-Manager hatte der US-Amerikaner Bell den uns bereits

bekannten englischen Rennfahrer John Blanchard, der übrigens

fließend deutsch sprach, verpflichtet. Ohne Kosten und Mühen

zu scheuen, schaffte man für die Rennaktivitäten einen großen

Sattelzug an und noch bevor im Rennzirkus ein professionelles

Auftreten gefordert wurde, nahm das Münch-URS Team bereits das

halbe Fahrerlager für sich ein.

|

(Foto: Archiv-Münch)

|

|

Aus der geplanten

Zusammenarbeit zwischen Friedel Münch und Helmut Fath wurde

nichts. Der zweifache Gespann-Weltmeister suchte sich neue

Herausforderungen und auch Ferdi Kaczor drehte dem Team den

Rücken. Mit einer 350er Yamaha wollte er seine

Rennfahrer-Karriere fortsetzen. Das Schicksal wollte es aber

anders. Beim Internationalen Rennen in Ziersdorf/Österreich

verunglückte der schnelle Bayer am 20. Juni 1970 tödlich. Karl

Hoppe fuhr dafür mit der Münch-URS weiterhin um die Wette und

Horst Owesle sammelte zusammen mit seinem Beifahrer Kremer

fleißig WM-Punkte. Im folgenden Jahr trat der einstige

URS-Mechaniker in die Fußstapfen von Helmut Fath und wurde mit

Peter Rutherford im Münch-URS-Gespann Seitenwagenweltmeister.

Am Ende der Saison hatte man zwar das Ziel der Träume erreicht,

George Bell war aber auch pleite und Friedel Münch stand vor

dem Aus. Das Rennteam nahm John Blanchard für ausstehende

Zahlungen mit nach England, der Rest ist Geschichte.

|

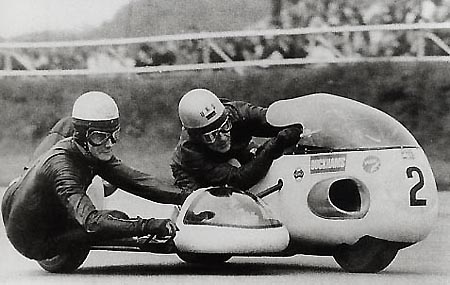

Zweiter WM-Titel:

Horst Owesle und Peter Rutherford wurden 1971 mit dem Münch-URS-Gespann

Seitenwagenweltmeister

(Foto: Archiv-Münch) |

Karl Hoppes Münch-URS von Helmut

Sing perfekt restauriert |

|

Technische Daten

URS-Rennmotor

|

MOTOR:

Fahrtwind gekühlter Vierzylinder-Viertakt-Reihenmotor

Bohrung x Hub 60 mm x 44 mm

Hubraum 499 ccm

Verdichtung 10:1

vier einzelne Alu-Zylinder mit Hartverchromlaufbahn

Zylinder um 15 Grad nach vorne geneigt

zwei über Vorgelegewelle und Einfach-Rollenkette angetriebene

obenliegende Nockenwellen

Nockenwellen Nadellager gelagert

über Zentralschraube verschraubte zweiteilige Ein- und

Auslassnockewelle

zwei Ventile pro Zylinder

Einlassventil 34 mm Durchmesser

natriumgekühlte Auslassventile, 30 mm Durchmesser

je Ventil eine Fath-Ventilfeder

Ventile direkt über Nadellager gelagerte Rollenstößel

betätigt

geschmiedete Schmidt-Kolben, ein Kompressionsring, ein

Ölabstreifring

in Nadellager gelagerte Titan-Pleuel

zwei über Zahnräder und Vorgelegewelle verbundene Kurbelwellen

jede Kurbelwelle in zwei Rollenlager und einem Nadellager

gelagert

für Massenausgleich exzentrische versetzte kreisrunde

Kurbelwellenscheiben

90-Grad-Hubzapfenversatz

Gemischaufbereitung für das Gespanntriebwerk

mechanische Bosch-Einspritzanlage, ab 1970 Keihin-Rennvergaser

für die Solo-Rennmaschinen zunächst Dellorto-Vergaser, dann

Einspritzanlage und ab 1970 Keihin-Rennvergaser

Nasssumpfschmierung mit 5 Liter Ölvolumen

GETRIEBE:

Primärantrieb über

Vorgelegewelle und Zahnräder

Trockenkupplung

angeflanschtes Schafleitner-Getriebe auf Norton-Basis

wahlweise vier, fünf oder sechs Gänge

Hinterradantrieb über Einfach-Kette

ZÜNDUNG:

Batterie-Zündanlage mit vier Unterbrecherkontakten

Betätigung von der Vorgelegewelle aus

je zwei 10-mm-Zündkerzen pro Zylinder mit Doppelzündspulen

Zündfolge 1-4-2-3

URS-500-GP-Ausführung:

Bohrung x Hub 60 mm x 44

mm

Hubraum 499 ccm

Verdichtung 10:1

Leistung Stand 1971: 80 PS bei

13.500/min

URS-750-Inter-Racing-Ausführung:

Bohrung x Hub 67 mm x 53

mm

Hubraum 749 ccm

Leistung Stand 1971: 100 PS bei 12.000/min

Besonderheiten:

Ab 1968 zwei

Ansaugkanäle pro Zylinder

ab 1970 für URS-Solo-Rennmaschine und URS-Renngespann nur noch

vier Keihin- Rennvergaser

ab 1970 kontaktlose Boyer-Zündanlage

Motorgehäuse für Gespannbetrieb aus Alu-Sandguss

Motorgehäuse für Solobetrieb Elektron-Guss oder Alu-Guss

|